軟飯を炊飯器で1合だけ作るとき、水の量はどのくらいが正解なのか迷ったことはありませんか?特に赤ちゃんの離乳食用に炊く場合、やわらかさや仕上がりが気になる方も多いはずです。本記事では、軟飯を炊飯器で1合作る時の水の量などの情報を探している方に向けて、最適な水加減や炊き方のコツを詳しく解説していきます。

1合で炊いた軟飯の出来上がり量や、実際に1合が何グラムになるのかといった基本情報に加えて、2合や3合など量を増やしたときの水の調整方法についてもご紹介。また、炊飯器で作る際にありがちな「吹きこぼれ」への対策や、失敗しないための軟飯作り方のポイントも解説します。

さらに、「おかゆモード」は本当に使えるのか?軟飯とおかゆの違いは何なのか?といった疑問にも触れつつ、1歳の軟飯の水の量や赤ちゃんに軟飯はいつからあげるのが良いのか、逆に赤ちゃんの軟飯はいつ頃やめたら良いのかなど、離乳食に関する不安にも丁寧に答えます。

また、軟飯と普通のごはんやおかずを炊飯器で一緒に作れるのかといった応用編の話題にも触れているので、効率的に調理をしたい方にも役立つ内容です。軟飯の水の量は米の何倍かという基本から、実践的な活用法まで網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 軟飯を炊飯器で1合炊く際の適切な水の量と炊き方

- 軟飯とおかゆの違いやそれぞれの使い分け方

- 離乳食としての軟飯の時期や調整方法

- 軟飯の量を増やす場合の水加減や注意点

軟飯を炊飯器で1合作る時の水の量の目安と作り方

イメージ:クロラ家電ナビ

- 軟飯とは?おかゆとの違いについて

- 軟飯の水の量は米の何倍?

- 軟飯1合は何グラムになる?出来上がりの量はどれくらい?

- 軟飯1合・2合・3合別水の量の違いとは?

- 軟飯の作り方と炊飯器で簡単にするコツ

- 軟飯をおかゆモードで炊くときの注意点

軟飯とは?おかゆとの違いについて

イメージ:クロラ家電ナビ

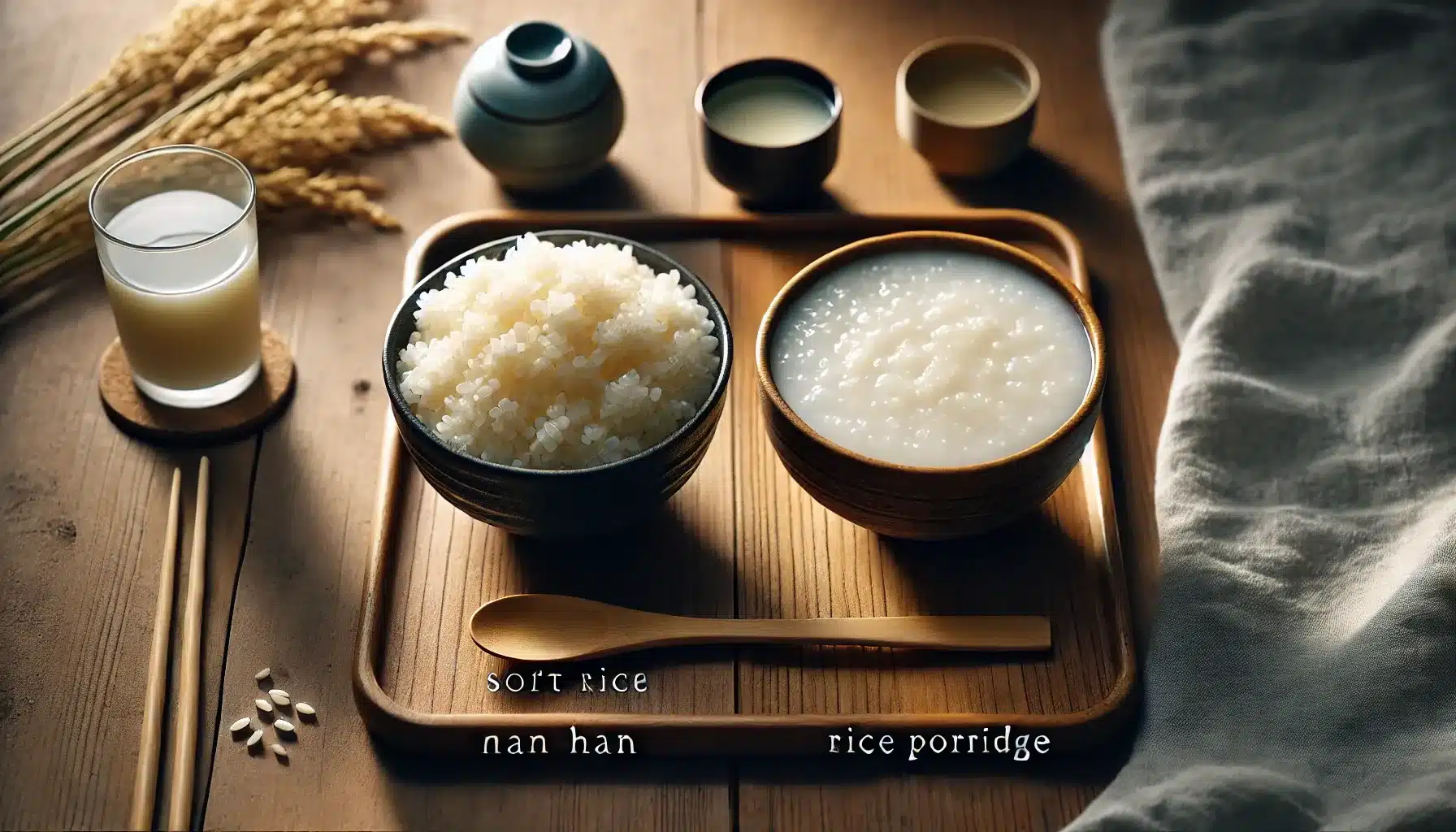

軟飯(なんはん)とは、通常のごはんよりもやわらかく炊いた米飯のことを指します。見た目はごはんに近く、粒がしっかり残っている一方で、噛む力が弱い人でも食べやすいやわらかさを保っているのが特徴です。離乳食のほか、高齢者の介護食や体調不良時の食事としても利用されることが多く、さまざまな場面で重宝される食形態です。

ここで「おかゆ」との違いを明確にしておきましょう。おかゆは、米と水を多めに使って長時間煮込むことで、米粒が崩れ、ほぼ液状に近いやわらかい状態になります。たとえば10倍がゆであれば、米1に対して水10の割合で炊き上げます。食感はとろみが強く、スプーンですくった際にも流れるような柔らかさです。

一方、軟飯は米1に対して水2〜3倍で炊かれることが多く、炊きあがったごはんは形が保たれていますが、指で簡単に潰せるほどのやわらかさがあります。つまり、軟飯はおかゆよりも水分が少なく、ごはんに近い状態です。このため、おかゆと比べて「食べごたえ」があり、食感のステップアップとしてちょうど良い中間地点にあたります。

赤ちゃんの離乳食で言えば、おかゆは主に5〜8か月ごろに使われ、9か月以降から徐々に軟飯に切り替えていくのが一般的です。これは、赤ちゃんの消化機能や噛む力の発達に合わせて段階を踏むためであり、おかゆから軟飯への移行はその重要なステップといえるでしょう。

また、軟飯の調理には炊飯器や鍋を使用しますが、おかゆのように粘り気が出にくいため、冷凍保存や取り分けにも便利です。ただし、加熱しすぎると水分が飛んで硬くなるため、炊き方には注意が必要です。

このように軟飯とおかゆは「やわらかいごはん」という点では共通していますが、水分量・食感・用途において明確な違いがあります。それぞれの目的に合った調理を心がけることが大切です。

軟飯の水の量は米の何倍?

イメージ:クロラ家電ナビ

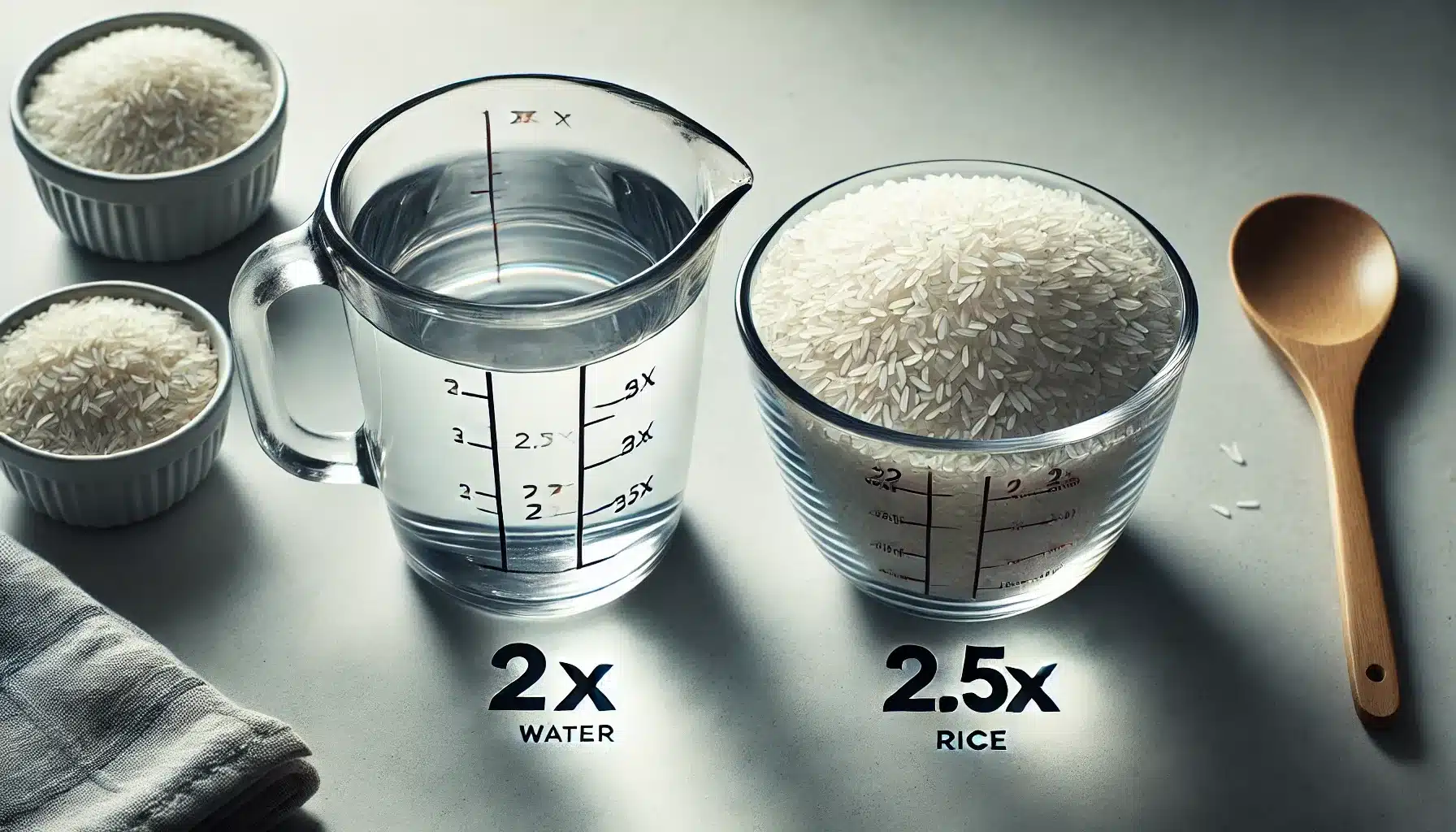

軟飯を炊く際の水加減は、食べやすさや仕上がりのやわらかさを大きく左右します。水の量が多すぎるとベチャベチャに、少なすぎると普通のごはんのように固くなってしまうため、最適な比率を知ることは非常に重要です。

一般的に、軟飯は米1に対して水2〜2.5倍で炊くのが標準的な割合とされています。この比率は、米をやわらかく仕上げつつも、米粒の形を保ち、離乳食としても介護食としても適した食感を実現するためのものです。たとえば、米1合(約150g)で軟飯を作る場合、水は約300〜375mlが目安になります。

ただし、使用する炊飯器や鍋のタイプによっても仕上がりは異なるため、必ずしもこの比率がすべてに当てはまるわけではありません。たとえば炊飯器で炊く場合、水の蒸発が少ないため、鍋で炊くよりもやや水を減らして米1に対して水1.5〜2倍程度でも十分やわらかく仕上がることがあります。一方で鍋炊きの場合は蒸発が多くなるため、水2.5〜3倍に調整するケースもあります。

また、軟飯は「冷凍するか」「冷蔵で保存するか」によっても水分量の調整が必要です。冷凍後に再加熱すると水分が飛びやすくなるため、やや水を多めにして炊いておくと、ちょうどよい柔らかさを保つことができます。

もう一つのポイントは、離乳食用かどうかです。たとえば1歳前後の赤ちゃん向けであれば、水2.5〜3倍程度で炊いて、しっかりとやわらかさを持たせるのが安心です。逆に1歳半近くになり、しっかり噛めるようになってきたら、水2倍以下にして、普通のごはんに近づけていくのが理想的です。

このように、軟飯の水の量は「米の何倍か」という単純な数字だけでなく、調理方法や保存形態、食べる人の成長段階によって調整が必要です。いろいろ試して、あなたの目的に合った炊き方を見つけてみてください。

軟飯1合は何グラムになる?出来上がりの量はどれくらい?

イメージ:クロラ家電ナビ

軟飯1合で炊いた場合、出来上がるごはんの量は約360g〜400gほどになります。これは使用する水の量や炊飯器の性能、炊き方の違いによって前後しますが、標準的な目安として覚えておくと便利です。

米1合は約150gあり、これに対して水を2〜2.5倍(300〜375ml)加えて軟飯を炊くのが一般的です。炊き上がると、水分を吸ってふくらんだ米粒がやわらかくなり、見た目も重さも通常のごはんより多くなります。とくに離乳食や介護食として使う場合は、水分が多めのやわらかい仕上がりにするため、水の量もやや多く設定される傾向にあります。

ここで注意したいのが、「グラム数=食べられる量」ではないという点です。軟飯は普通のごはんよりも水分が多く、同じグラム数でもお腹にたまる量は少なめに感じられることがあります。たとえば、離乳食として赤ちゃんに与える場合、1回の食事で食べる軟飯の量はだいたい80g〜100g程度とされています。この分量であれば、軟飯1合で約4〜5回分の食事が作れる計算になります。

また、出来上がった軟飯は冷凍保存もしやすいため、まとめて作ってストックしておくのも便利です。保存の際には、小分けしてラップや保存容器に入れて冷凍しておくと、毎回の食事準備がぐっと楽になります。ただし、冷凍後に再加熱すると水分が抜けやすいため、炊く時点で水をやや多めにしておくと食べやすくなります。

ちなみに、軟飯は炊き上がりの見た目が柔らかくても、時間が経つと水分が減って固くなることがあります。出来上がった直後に食べるか、保存前に少し混ぜて水分を均等にすることを意識すると、より食べやすい軟飯になります。

軟飯1合・2合・3合別水の量の違いとは?

イメージ:クロラ家電ナビ

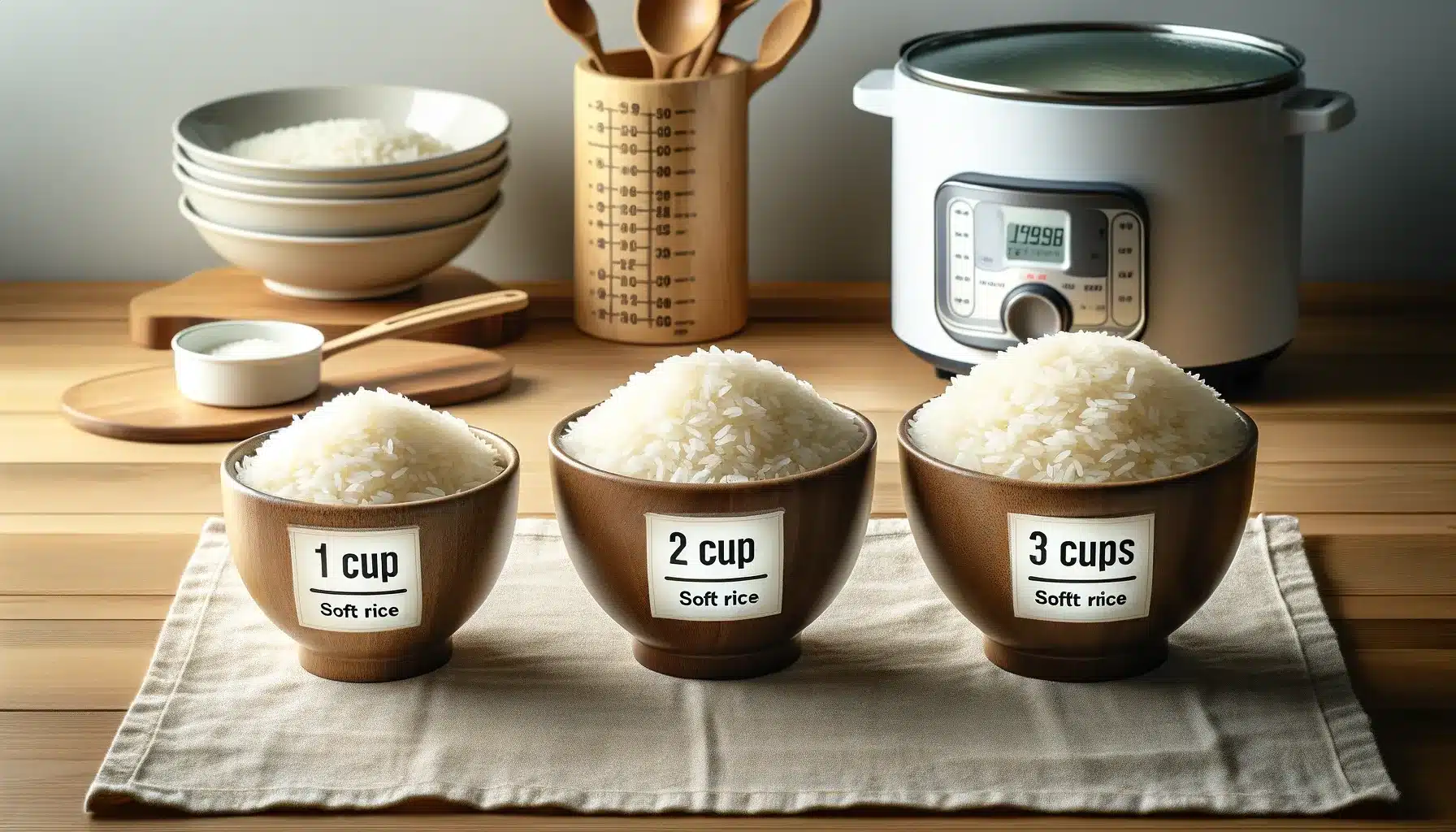

軟飯を作るとき、炊く米の量が変わると、それに応じた適切な水分量を把握しておくことが大切です。1合・2合・3合と増えるごとに水の加減をそのまま比例させるのではなく、炊飯器の容量や仕上がりの柔らかさ、目的に応じた調整が求められます。

まず基本となる軟飯1合分の水の量は、約2〜2.5倍、つまり300〜375mlが目安です。これは鍋炊きでも炊飯器でも共通するおおよその基準ですが、炊飯器であれば水分の蒸発が少ないため、やや少なめの水量でもふっくら柔らかく炊き上がります。

軟飯2合を炊く場合は、水の量は、約4〜5倍、600〜750ml程度になります。しかし、このとき注意が必要なのが「鍋や炊飯器の容量と加熱時間」です。炊く量が多くなると、中心部分の加熱が不十分になることもあり、均一なやわらかさを保つには浸水時間をしっかりと確保し、炊飯後も蒸らし時間を長めに取るとよいでしょう。

さらに3合分になると、使用する水の量は、約6〜7.5倍、900〜1,125mlほどに増えます。この時点で炊飯器の最大水位ラインを超える可能性があるため、炊飯器の取扱説明書を確認し、適切な水位以内で調整してください。容量オーバーになると吹きこぼれや炊きムラの原因になります。

また、軟飯3合分は出来上がり量も非常に多くなるため、保存を前提に作ることがほとんどです。その場合、冷凍保存に適したやや水分多めの炊き加減にしておくと、再加熱後もパサつかず、やわらかさを保てます。

このように、軟飯を炊く際の水の量は単に「米の量×2倍」で計算すればいいという単純なものではなく、調理器具や用途、保存方法までを考慮した調整が求められます。最初は1合から試し、炊き上がりを確認しながら2合、3合へと量を増やしていくのが無難です。調理経験が浅い場合は、水分を多めにしてから様子を見ることで、失敗を防ぎやすくなります。

| 炊く米の量 | 水の目安量 | 水の倍率(1合150gに対して) | 注意点・ポイント |

|---|---|---|---|

| 1合 | 300〜375ml | 約2〜2.5倍 | 鍋炊き・炊飯器共通の目安。炊飯器なら少なめでもOK |

| 2合 | 600〜750ml | 約4〜5倍 | 中心の加熱不足に注意。浸水・蒸らしを十分に |

| 3合 | 900〜1,125ml | 約6〜7.5倍 | 水位オーバーに注意。保存向けはやや多めでも可 |

軟飯の作り方と炊飯器で簡単にするコツ

イメージ:クロラ家電ナビ

軟飯を作る方法は非常にシンプルですが、仕上がりを安定させるためにはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。特に炊飯器を使えば、手間も時間もぐっと減らすことができ、毎日の離乳食作りや介護食の準備がぐんと楽になります。

まず、基本の作り方としては、洗った米に対して水を2〜2.5倍加え、炊飯器にセットして炊くだけです。米1合(150g)に対して水300〜375mlが目安となります。浸水時間は30分以上が理想的で、冬場は1時間以上おいておくと吸水が安定し、均一にやわらかく炊き上がります。

炊飯モードは、おかゆモードがある炊飯器であればそれを選びます。ない場合は通常の白米モードでも構いません。ただし、通常モードでは水分の飛び方が違うため、水をやや多めに加えると失敗しにくくなります。

ここで、軟飯を炊飯器で簡単に作るためのコツをいくつかご紹介します。まず一つ目は、炊飯器の「おかゆライン」や「軟飯ライン」があるかどうかを確認することです。最近の炊飯器では専用モードが搭載されているものも多く、設定に従えば簡単に軟飯を炊くことができます。

次に、吹きこぼれを防ぐためにも、水を入れすぎないよう注意してください。特に2合以上の軟飯を炊く場合、水分量が多くなると炊飯器から泡があふれることがあります。炊飯器の最大水位ラインを超えないように気をつけましょう。

また、炊きあがった軟飯をすぐにかき混ぜてしまうと、ごはんが潰れて粘りが出すぎる場合があります。ふたを開けたら10分ほど蒸らし、その後、底からふんわり混ぜることで、見た目も食感もよく仕上がります。

このように、炊飯器を使った軟飯づくりは簡単ですが、少しの工夫でぐんと仕上がりが良くなります。調理の手間を省きながら、安心して食べさせられる軟飯を毎回安定して作れるのは、忙しい家庭にとって大きなメリットです。

軟飯をおかゆモードで炊くときの注意点

イメージ:クロラ家電ナビ

炊飯器に「おかゆモード」が付いている場合、軟飯を炊くのに使えることがあります。ただし、機種や設定によっては仕上がりに差が出るため、いくつかの注意点を押さえておくと安心です。

まず最初に知っておきたいのは、「おかゆモード」は本来、10倍がゆや7倍がゆといった水分量の多いおかゆを作るための機能だという点です。このため、軟飯のように水の量が少なめな炊飯には合わない場合もあります。米と水の割合が1:2〜1:2.5であれば、やや水分が足りず、柔らかさが不十分になることがあるのです。

そのため、炊飯器によってはおかゆモードよりも「白米モード」や「やわらかごはんモード」の方が適しているケースがあります。特に軟飯を作り慣れていない場合は、まずは白米モードで水の量を調整しながら炊いて、仕上がりを確認するのがおすすめです。

また、おかゆモードを使用する際に起こりやすいトラブルとして「吹きこぼれ」があります。これは、水の量が多い上に米のでんぷん質が加熱中に泡立ち、蒸気口からあふれてしまう現象です。しっかり洗米し、ぬめりを落とすことで吹きこぼれをある程度防ぐことができます。さらに、内ぶたや蒸気口に米のとぎ汁が詰まることもあるため、炊飯後のメンテナンスも忘れずに行いましょう。

加えて、使用する米の種類や炊飯器の年式によっても、おかゆモードの加熱方式や時間が異なります。少し芯が残った、反対に柔らかすぎてべちゃべちゃになった、というような仕上がりの違いは、その機種のクセによるところが大きいです。一度試してみて合わないと感じた場合は、水の量やモードを変えて調整してみると良いでしょう。

最後に、炊きあがった後はふたを開けずに10分ほど蒸らすことで、余分な水分が飛び、ほどよい柔らかさに仕上がります。慌てて混ぜてしまうと、必要以上に粘りが出て、赤ちゃんが食べにくくなることもありますので、蒸らし工程を丁寧に行うことが大切です。

このように、おかゆモードで軟飯を炊く場合にはいくつかの注意点がありますが、ポイントを押さえれば安定してやわらかいごはんが炊けるようになります。あなたの炊飯器に合わせた使い方を見つけて、毎日のごはんづくりに役立ててください。

軟飯を炊飯器で1合作る時の水の量と離乳食としての活用法

イメージ:クロラ家電ナビ

- 軟飯を離乳食として使う方法

- 赤ちゃんに軟飯はいつからあげるの?

- 1歳の軟飯の水の量は?

- 赤ちゃんの軟飯はいつ頃やめたら良い?

- 軟飯を炊く際の吹きこぼれの原因と対処法

- 炊飯器で軟飯と他のご飯やおかずを一緒に炊ける?

軟飯を離乳食として使う方法

イメージ:クロラ家電ナビ

軟飯は、離乳食の後期から完了期にかけて活用される、非常に便利な主食です。おかゆよりもごはんに近く、それでいて柔らかいため、噛む練習を始めた赤ちゃんにぴったりの食材といえるでしょう。ここでは、軟飯を離乳食として取り入れる方法について、基本的な使い方から注意点まで具体的に説明します。

まず、軟飯を離乳食に取り入れる際には、月齢や赤ちゃんの発達段階を確認することが重要です。一般的に、歯ぐきでつぶす力がついてくる生後9〜11か月ごろから、軟飯への切り替えが始まります。これは、離乳食後期にあたる時期であり、おかゆの粒が残る状態にも慣れてきたタイミングです。

軟飯は通常のごはんよりも柔らかく、水分を多めに加えて炊かれます。ごはん1に対して水2倍〜2.5倍が目安で、柔らかく炊き上がるように調整されています。

軟飯を離乳食として使う場合、そのまま与えることも可能ですが、食べづらそうな様子が見られるときには、スプーンの背で軽くつぶしてあげると良いでしょう。こうすることで、赤ちゃんの口当たりが優しくなり、モグモグと噛む練習がスムーズに進みます。

また、軟飯には様々な具材を混ぜることができます。例えば、細かく刻んだ野菜や白身魚、豆腐などを一緒に混ぜることで、栄養バランスが良くなり、赤ちゃんの味覚の発達にも役立ちます。

ただし、食材を追加する際は、必ずそれぞれの食材に慣れているかを確認したうえで混ぜるようにしましょう。アレルギーや消化不良を避けるためにも、新しい食材は1つずつ、様子を見ながら導入するのが基本です。

冷凍保存も可能である点も、軟飯のメリットの一つです。1回分ずつ小分けして冷凍すれば、忙しい日の準備がぐっと楽になります。冷凍する際は、冷めてから保存容器やラップで包み、再加熱時には電子レンジでしっかり温め直してください。再加熱後は水分が少なくなりがちなので、必要に応じて少量のお湯を加えると食べやすくなります。

このように軟飯は、離乳食のステップアップにおいて重要な存在です。やわらかさと噛みごたえのバランスが取れており、赤ちゃんの「噛む」「飲み込む」といった食べる力を育てるのに適しています。毎日の食事の中で少しずつ取り入れ、赤ちゃんのペースに合わせて慣らしていきましょう。

参考記事:高松市「離乳食の作り方」

赤ちゃんに軟飯はいつからあげるの?

イメージ:クロラ家電ナビ

赤ちゃんに軟飯をあげるタイミングは、個々の成長や発達状況によって異なりますが、目安としては生後9か月頃から始めることができます。これは、離乳食の後期(モグモグ期)に該当し、赤ちゃんがある程度おかゆの粒感に慣れてきた段階です。

この時期になると、赤ちゃんは歯ぐきを使って食べ物をつぶす力がつき始め、ペースト状や完全につぶしたおかゆでは物足りなく感じることがあります。そんなとき、軟飯のように粒がありながらもやわらかいごはんが、次のステップとしてちょうど良いのです。

ただし、すべての赤ちゃんが同じペースで発達するわけではありません。早くからモグモグできる子もいれば、少し遅れて軟飯を始める子もいます。無理にステップアップさせることは避け、赤ちゃんが飲み込みやすいかどうか、嫌がらずに食べているかといった反応をよく観察してください。

最初は、軟飯を小さじ数杯からスタートし、食べる様子を見ながら徐々に量を増やしていくのが安心です。また、まだ飲み込みが不安な場合は、炊き上がった軟飯をスプーンで少しつぶすことで、口当たりが滑らかになり、食べやすくなります。

軟飯を始めるタイミングでは、水分量の調整も大切です。最初は水を多めにし、やわらかく炊いて様子を見ましょう。逆に、1歳を過ぎたあたりからは、徐々に水分量を減らし、普通のごはんに近づけていくと、自然な流れでごはん食へと移行できます。

また、軟飯の開始時期と同じくらい大切なのが、「やめる時期」です。多くの場合、1歳半頃までには軟飯から普通のごはんに切り替えていくのが目安となります。ただし、これも赤ちゃんの咀嚼力や食欲によって異なるため、焦らず様子を見ながら進めていくことが大切です。

このように、赤ちゃんに軟飯をあげる時期には目安がありますが、一番重要なのは「その子に合っているかどうか」という視点です。食べる力に合わせたタイミングで、無理なくステップアップできるよう配慮してあげましょう。軟飯は、離乳食からごはんへと自然に移行するための大切な橋渡し役となる存在です。

1歳の軟飯の水の量は?

イメージ:クロラ家電ナビ

1歳ごろの赤ちゃんに与える軟飯は、離乳食の最終段階である「完了期」の主食として適しています。この時期の水の量は、米1に対して水2倍〜2.5倍程度が一般的な目安とされています。おかゆよりも少し固めで、ごはんよりもやわらかい、いわば“中間のごはん”という位置づけです。

1歳になると、赤ちゃんの消化機能や咀嚼力が発達してくるため、初期や中期に比べてややしっかりした食感のごはんに移行していく必要があります。ただ、まだすべての食材を大人と同じように食べられるわけではないため、軟飯のやわらかさは保ちつつ、徐々にごはんに近づけていく工夫が必要です。

炊飯器で軟飯を炊く場合には、米1合(約150g)に対して水300〜375mlを加え、「おかゆモード」または「通常モード」で炊き上げます。やわらかさの調整は水の量で行いますが、まだ丸飲みしやすい時期でもあるため、米粒の形がありながらも口の中でつぶせる柔らかさが理想的です。

もし炊き上がった軟飯が少し固めに感じられる場合には、水を少し足して電子レンジで軽く加熱することで柔らかくなります。一方で、逆にべちゃべちゃしすぎて食べにくいようであれば、水分量を次回から少し減らしてみてください。赤ちゃんによって好みや食べ方に差があるため、一度に正解を見つけようとせず、様子を見ながら少しずつ調整していくことが大切です。

このように、1歳の赤ちゃんには、適度なやわらかさを保った軟飯を提供することで、噛む練習や飲み込む力を自然に育てることができます。しっかり噛んで食べられるようになった頃には、次のステップとして普通のごはんへの移行もスムーズに進めやすくなります。

赤ちゃんの軟飯はいつ頃やめたら良い?

イメージ:クロラ家電ナビ

赤ちゃんに軟飯を与える期間は、明確に「○歳でやめる」と決まっているわけではありません。ただし、一般的な目安としては1歳から1歳6か月頃までに普通のごはんへ移行できるように少しずつ調整していくのが理想とされています。

離乳食の「完了期」と呼ばれるこの時期には、赤ちゃんの歯ぐきや歯が発達し、食べ物をしっかり噛めるようになってきます。また、食事の内容も徐々に大人と同じようなものへと近づけていく段階です。軟飯はこの移行期に最適な食材ですが、やわらかさに頼りすぎると、噛む力や食べる力の成長が遅れてしまう可能性もあります。

このため、赤ちゃんがしっかりモグモグと噛めるようになり、飲み込む力もついてきたら、軟飯を卒業して普通のごはんに切り替える準備を始めましょう。切り替えは一気に行うのではなく、まずは水分量を少しずつ減らして、軟飯を「ややかため」に炊いてみる方法が有効です。

ただし、まだ噛む力が不安定だったり、食事中によく詰まらせてしまったりする場合には、無理にごはんへ移行する必要はありません。前述の通り、発達には個人差がありますので、1歳半を過ぎても軟飯を続けている家庭も多く見られます。

また、体調が悪いときや、食欲が落ちているときは、一時的に軟飯に戻すのも良い選択です。大切なのは「食べられること」と「楽しく食事ができること」ですので、無理にステップアップを急ぐよりも、赤ちゃんのペースに合わせた食事の進め方を心がけましょう。

軟飯を卒業するタイミングは、赤ちゃんが自分の力で食べられる状態になったかどうかが一つの指標になります。口をしっかり動かして、モグモグと噛む動作ができていれば、自然と普通のごはんへと移行していくことができるでしょう。焦らず、少しずつ、一歩ずつ進めていくことが大切です。

軟飯を炊く際の吹きこぼれの原因と対処法

イメージ:クロラ家電ナビ

軟飯を炊くときに起こりがちなトラブルの一つが「吹きこぼれ」です。炊飯器から泡が出てきて外にあふれると、キッチンが汚れてしまうだけでなく、炊飯器本体の故障につながる恐れもあるため、早めの対策が必要です。

吹きこぼれが起きる原因にはいくつかの要素があります。まず第一に考えられるのが、水分量の多さです。軟飯はやわらかさを出すために通常のごはんより多めの水で炊くため、蒸気や泡が立ちやすくなります。特に2合以上の量を炊く場合、水の量が増えて限界ラインを超えてしまうことがあり、これが吹きこぼれの直接的な原因になります。

もう一つの大きな要因が「洗米不足」です。米の表面にはでんぷんが多く付着しており、これが残ったまま加熱されると泡立ちやすくなります。洗いが不十分だと、炊いている間に粘り気のある泡が盛り上がり、蒸気口から溢れてしまいます。とくにおかゆモードで長時間加熱されると、泡の発生が顕著になります。

対処法としては、まず「しっかり洗米する」ことが基本です。最低でも2〜3回は水を替えながらやさしく洗い、白く濁った水が透明になるまで繰り返しましょう。洗米後にザルにあげて少し水を切ると、さらに効果的です。

次に、水の量は炊飯器の最大水位を必ず確認し、それを超えないよう調整してください。おかゆモードや軟飯モードがある炊飯器では、内釜に専用の目盛りがある場合も多く、それを参考にすると失敗が少なくなります。

さらに、炊飯中の吹きこぼれを完全に防ぎたい場合は、「量を減らす」ことも一つの方法です。例えば、1回に炊く量を1合までにとどめておけば、泡が高くなっても外へ漏れるリスクは大幅に減ります。どうしても多めに炊きたい場合は、2回に分けて炊くのも選択肢の一つです。

吹きこぼれを防ぐには、適切な水分量と洗米、そして炊飯器の容量に対する配慮が重要です。安全かつ快適に軟飯を炊くためには、日々のちょっとした気配りがカギになります。

炊飯器で軟飯と他のご飯やおかずを一緒に炊ける?

イメージ:クロラ家電ナビ

炊飯器を使って軟飯を炊くとき、「一緒に普通のご飯やおかずも調理できたら便利なのに」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。実際、炊飯器は密閉された空間で熱と蒸気を利用して調理するため、工夫次第でごはんやおかずを同時に炊き上げることも可能です。ただし、軟飯の場合は通常のごはんと異なる水分量で炊かれるため、組み合わせには注意が必要です。

まず軟飯と普通のごはんを同時に炊くのは、基本的にはおすすめできません。なぜなら、軟飯は米1に対して水2倍〜2.5倍を必要とし、普通のごはんは米1に対して水1.1〜1.2倍程度とかなりの差があるからです。同じ釜の中でそれぞれの理想の水分量を保つのは難しく、結果としてどちらか一方が固すぎたり、逆に柔らかくなりすぎる可能性が高くなります。

また、炊飯器のモードもそれぞれに最適化されているため、通常モードで軟飯を炊くと水分が足りず、芯が残ってしまうことがあります。逆に、おかゆモードで普通のごはんを炊けば、水分が多すぎてベチャついてしまうことになります。これでは、どちらも満足のいく仕上がりにはなりません。

では、おかずと一緒に炊くことは可能なのでしょうか?これに関しては、「炊き込みごはん風」にするなら一応可能です。ただし、軟飯としての柔らかさを保つためには、おかずの種類や分量、水分とのバランスに十分な注意が必要です。特に、味付けの濃いおかずや油を多く使うものは避けるべきです。赤ちゃんに与える場合は、調味料を使わず、素材の味を活かした調理を心がけてください。

また、上段に取り付ける「調理トレー」や「スチームカップ」が付属している炊飯器であれば、下で軟飯を炊きながら、上で野菜や魚などを蒸すことができます。これは、同時調理ができる便利な方法で、軟飯とおかずを別々に味付け・硬さ調整できるという利点もあります。

このように、軟飯と他の食材を同時に炊くことは「不可能ではない」ものの、それぞれの特徴を理解した上で慎重に行う必要があります。効率を重視するあまり、仕上がりに不満が残るようであれば、分けて炊いた方が安心です。炊飯器は便利な調理器具ですが、適材適所で使い分けるのが理想的です。

軟飯を炊飯器で1合作る時の水の量の基準と上手な作り方総括

記事のポイントをまとめます。

- 軟飯の基本は米1合に対して水300〜375mlが目安

- 水の倍率は約2〜2.5倍が一般的

- 炊飯器を使う場合は蒸発が少ないためやや少なめでも可

- 鍋で炊くときは水2.5〜3倍と多めにする方がよい

- 炊飯器の「おかゆモード」は機種によって合わないことがある

- 通常モードでも水を増やせば軟飯を作れる

- 軟飯1合で出来上がる量は約360〜400g

- 離乳食1回分の軟飯は約80〜100gが目安

- 軟飯は冷凍保存にも適しており作り置きに便利

- 軟飯はおかゆより粒感がありごはんよりもやわらかい中間食

- 赤ちゃんには生後9か月ごろから軟飯が使える

- 1歳前後は水分量を多めにしてさらにやわらかく仕上げる

- 炊きすぎると水分が飛びすぎて固くなるため注意が必要

- 2合以上炊くときは吹きこぼれに気をつける

- 軟飯の水加減は保存方法や対象者に応じて調整することが重要